院長の健康情報コラム

コスモスと秋の花粉

コスモスの開花情報が楽しみな時期、鹿児島近郊のコスモスの名所は、生駒高原、出水の上場高原、鹿児島市都市農業センターなどです。

コスモスは、日照時間が短くなると花が咲く短日植物のため秋深くなる頃が見ごろとなります。

秋の花粉症をおこす花粉は、風媒花のブタクサ、ヨモギなどキク科です。室内の切り花も注意が必要です。

『いたるところにあるコスモスもキク科ですが、風媒花ではなく虫媒花のため、通常は花粉症にはなりません 』

【東海花粉症研究所の資料では、1982年に山木戸によるコスモス花粉症の報告を認めます】

虫媒花で花粉症になるのは、職業病として、日常的に触れることが多いイチゴ、ウメ、リンゴ、バラなど栽培者の方々です。

ハーブのカモミールはキク科のため、ブタクサ・ヨモギなどキク科アレルギーの方には用いません。

関連ブログ:秋の花粉とキウイ&スパイスアレルギー

鼻と秋の喘息

今朝の早朝の吉野・川上町・花棚の室外気温10・8度、昨日早朝より4度ほど低くなっています。

前日比で3℃以上の気温低下で喘息発作が起きやすくなり、同時に鼻炎も悪化しやすくなります。

喘息患者でのアレルギー性鼻炎の合併は80%前後、アレルギー性鼻炎の10~20%に喘息の合併がみられ、

合併率が高いだけでなく、喘息の悪化にも影響するなど関連が非常に深いものになっています。

これをone airway, one diseaseと呼びます。鼻などの上気道と肺の下気道をひとつの疾患群として治療する考えです。

◆アレルギー性鼻炎・好酸球性副鼻腔炎には鼻噴霧ステロイド薬や抗ロイコトリエン薬を併用すると喘息症状の改善効果が高くなります。

◆お子さんの場合、風邪を引き易く、感染による鼻・副鼻腔炎の悪化を伴うことが多く、喘息の難治化や長引く咳の原因にもなりますので、必要な方は抗生剤を併用します。鼻処置・鼻洗も効果的です。

◆秋の喘息症状と関連が深いのは、スギ花粉症より、ダニ・ハウスダストによるアレルギー性鼻炎です。ダニ関連アトピー型喘息を悪化させます。ダニ対策を徹底します。

夏に繁殖したダニが秋に死んで、家に中にたまった死骸や糞が体に入り症状が出てきます。糞はダニの数十分の一の大きさ(0.01mm)で、気管支の中に入りやすくなり喘息を起こしてきます。

◆ライノウイルスは、小児から大人のかぜの3~5割をしめています。33℃でしか増殖しないとされ、上気道に限定した症状(頭痛、咽頭痛、鼻水、鼻閉など)を呈し、水様鼻汁から濃い緑色鼻水に変化し、発熱は軽微で咳は2週間ほど持続します。消毒用エタノールの効果は弱く、石鹸による流水による手洗いが重要です。100種以上あるのでワクチンは期待できません。 学童における喘息発作の80%以上、成人の約半数が気道ウイルス感染に起因する報告があります。

学童における喘息発作の80%以上、成人の約半数が気道ウイルス感染に起因する報告があります。

ライノウイルス感染をくり返すと喘息を発症しやすくなるといわれています。そのため、手洗いなどを行い、ウイルス感染症を予防することが大切となります。春と秋のライノウイルスの時期には 喘息をお持ちのお子さんは、前もってステロイドの吸入で気道過敏症を抑制する必要があります。

◆前日比で3℃以上の気温低下で喘息発作が起きやすくなると同時にアレルギー性鼻炎も気温差が大きいと悪化します。冷え込み対策を行いましょう。

寒暖差アレルギー

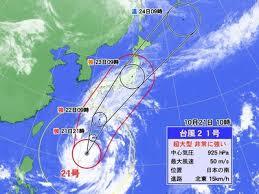

10月23日は台風21号一過の晴天で、朝・夕の気温差が前日までは4度前後から、7度前後へ拡大、今週は、もっと朝が冷え込むようです。

ダニの影響と寒暖差による悪化と思われる、鼻炎と喘息の患者さんが急に増えました。

ダニやスギのアレルギーといえば、ダニやスギの抗原による特定のアレルギー反応を意味します。医学的には寒暖差に抗原性はなく、寒暖差アレルギーとは、寒暖差による非特異的刺激による自律神経が関与する鼻症状のことを指します。

*ネットで調べてみると、

平成23年11月のあるテレビ報道番組で、気温差によりアレルギー性鼻炎様症状が出ることに言及され、マスコミやネットを通じて拡がったようです。

『医学的鼻炎の分類』

鼻過敏症の分類

➊アレルギー性:

ダニやスギ・ヒノキのアレルギー鼻炎など鼻の粘膜も過敏になっているため外気や温度差に敏感になり反応(寒暖差アレルギー)

❷非アレルギー性:

血管運動性鼻炎:自律神経関与(寒暖差アレルギー)

となり、寒暖差アレルギーは、血管運動性鼻炎と通常のアレルギー性鼻炎の過敏反応のことです。自律神経が関与する寒暖差などの非特異的刺激により誘発される鼻過敏症が正体です。

ダニのアレルギー性鼻炎も鼻過敏症の為、ダニによる反応だけでなく、鼻の粘膜も過敏になっているため外気や温度差に敏感になり反応してきます。また、喘息発作の危険因子として、気道過敏症があり気温差により悪化するため、気温差があるとアレルギー性鼻炎と喘息は同時に急に悪化してきます。

*ダニのアレルギー性鼻炎は、まずは過敏症の誘因となるダニ対策を行います

*流水での手洗いによる感染対策

*鼻粘膜の自律神経の過剰反応に対しては、規則正しい生活と睡眠、

*寒暖差に対して、早めの重ね着や手袋・ネックウオーマー・早朝のマスクの着用など考えてみましょう。

関連ブログ:鼻と秋の喘息

台風と気象病(めまい・耳閉感・頭痛)

桜島(雲冠)吉野公園 雨上がりの夕方2017年10月22日

10月には稀な、大型台風21号が10月23日に静岡に上陸。

当院では、最近の長雨と台風の接近で、めまい、難聴・耳鳴り、頭痛の訴えの患者さんが増えています。

喘息発作も少し増えていますが、台風後の気温差が大きくなり空気が乾燥してくると、鼻炎の悪化と共に喘息の急性増悪が、もっと増えてきます。

【気象病とめまい】

正式な病名ではありませんが、気圧の変化で体調不良を感じる症状を『気象病』と呼び、自律神経の不調と密接に関係しています。日本に1000万人ほどいるともいわれています。

機序は不明ですが、気圧の変化を内耳で感じ、内耳と眼からの入力のずれによる脳の混乱や交感神経の緊張状態の関与、気圧の変化による血管内成分の細胞内への移行によるむくみや痛み物質の放出も推測されています。

我々は経験上、『気象病』として神経痛や古傷の痛み、めまい・嘔気・頭痛・耳閉感、喘息、うつ、心疾患・脳出血が悪化することを以前から気づいていました。

東洋医学でも、気・血・水の水毒に関連する現象と似ています。

気象病の一部の現象と重複していますが、完全に一致するものではありません。

水毒の原因には様々な点が指摘されていますが、大きな原因の一つは水分の代謝不足です。

つまり、摂取された水分は老廃物と共に体外に排出されなければいけませんが、この排出する機能が低下してしまうと体内に水分が余剰にたまりやすくなってしまうのです。

めまいで有名なメニエール病や低音障害型感音難聴は、内リンパ水腫の関与が指摘されています。

このように、東洋医学の水毒での水分の代謝不足と似た現象が、現代医学のめまいの疾患の中で確認されてきています。

西洋医学では、利尿剤やすステロイド、漢方では、五苓散、苓桂朮甘湯、柴苓湯などの利水剤を用います。

以上のことから、

自宅でできる対応として

●水分代謝と自律神経の改善のため、汗をかくような運動、ストレッチ、睡眠や食事を規則正しくします。

●エアコンを使い過ぎず、入浴でリラックス。

●服を絞めつけ過ぎない、適切な水分補給と塩分を控えましょう。

症状がひどいときは、各疾患の病院での治療が必要です。

軽い場合は、一部の方には酔い止めや五苓散が効果をみとめますので、薬局で購入可能です。

秋の花粉症とセイタカアワダチソウ

秋の花粉は、ブタクサ、ヨモギ、カナムグラが有名。

アメリカでは、全人口の5~15%がブタクサ花粉症との統計があるようです。

秋の花粉は雑草のため、スギやヒノキのように遠くには飛ばず限局的で、

患者さんも多くはありません。

セイタカアワダチソウはブタクサと似ていて間違ってしまいます。

ブタクサやスギは風で花粉が飛ぶ風媒花で、

セイタカアワダチソウは虫媒花のため、花粉症はおこしません。

セイタカアワダチソウは、葉が笹のような流線形で、ブタクサと見分けます。

セイタカアワダチソウ

ブタクサ

明治に移入され、戦後、大量に入ってきた外来種のセイタカアワダチソウは大繁殖し、

いたるところに見かけます。

繁殖力がすごく周辺の植物や小動物まで駆逐してしまい、最近では、自分が出す毒素で

自分も駆逐されつつある状況となっています。

これを機会に、日本古来のススキが盛り返しセイタカアワダチソウが

少なくなってきました。

十五夜の月見には、萩とススキを飾る風習を大切にしていきたいですね。

« Older Entries Newer Entries »